Москва, Лучников пер., д.7/4, стр.9, 2 этаж

Тел.: 8 (499) 409-35-58

Уголок сибирской тайги

в центре Москвы

С НОВЫМ ГОДОМ!

Офис Кедрограда временно не работает по-прежнему адресу. Но мы доставляем клиентам заказанные через сайт или по указанному выше телефону. Доставка в пределах Москвы к указанному метро или по адресу осуществляется бесплатно в порядке компенсации неудобств, связанных с временной приостановкой работы офиса.

Приобретая нашу продукцию вы способствуете сохранению кедровой тайги, ее зверей и птиц, которых питает тайга.

Став нашими ПАРТНЁРАМИ, вы может получать ПРИБЫЛЬ, совмещая пользу для здоровья, для природы и для вашего благосостояния.

Строки из писем

Секретарю Совета Безопасности Российской Федерации

Без чего не может быть эффективного предупреж-дения возгораний леса у нас в России и за рубежом? Без прочувствованного знания (и осознания), что каждый человек на две трети состоит из кислорода. Этот научный факт никто не соединяет со следующим научным фактом. Спрос на атмосферный кислород опережает воспроизводство его на десять миллиардов тонн в год.

Почему это происходит? Лесная площадь сжимается подобно шагреневой коже по 20 га в минуту, или по одному проценту в год. Между тем под лесом всего-навсего 30 процентов суши. И не стоит труда подсчитать, далеко ли до всеобщего кислородного голодания.

В чем корень зла? В ежегодных документах МПР РФ, давно и никого не задевая, отмечается: из каждых десяти пожаров на лесной ниве девять происходит по вине населения. Притом упускается из виду, что его, население, к нам никто не завёз, оно выросло в наших пределах. А вот почему таким, вроде как состоящим из диверсантов, - за это должно принять на себя вину ведомство российского образования. Воспитатели, учителя и преподаватели не доказывают, что лес – главный средообразующий фактор; что все мы, люди, лесозависимые; что лес и там, где он не растёт. Как будто население (и животный мир) не вдыхает его летучих продуктов (кислород, фитонциды), в частности, среди тех же пустынь.

Заместителю председателя Комитета по информационной политике Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.Л.Резнику

Уважаемый Борис Львович!

В ответ на Ваше письмо от 02.06.03 сообщаем следующее:

Книга Л.С. Черепанова «Живи» написана образным публицистическим языком. Среди многих аспектов, затронутых в книге, особую образовательную и гражданскую значимость имеет проблема предотвращения лесных пожаров.

Президент РАО Н.Д. Никандров

Послесловие к книге Л.С.Черепанова "Живи!".

Книгу можно заказать и приобрести в офисе группы компаний "Кедроград".

Лев Черепанов. Писатель. Бывший соб. корр. центральной газеты «Лесная промышленность» в Красноярском крае, зам. Директора Пашутинского леспромхоза комбината «Богучанлес», советник министра МПР РФ.

Из "Слова о полку Игореве".

Пояснение. В древности на Руси все грызуны назывались мышами. И белки.

Поклонитесь гаику

На землях древних славян, равно как и во владениях Римской империи, Новый год искони брал разбег с наступлением Зимастерлы (весны) и поныне начисто стирающей Зимерзлу (зиму).

Стирание её замедлялось. Иной раз ускоривалось. Но незначительно. Тем не менее в Риме затеяли отмечать появление Зимастерлы почти на три месяца раньше. Не в день весеннего равноденствия – в конце марта-начале апреля.

«Странно, зачем было начинать Новый год в холодное время?» - по-бунтарски вопрошал древнеримский поэт Публий Овидий.

В самом деле, в природе наглядных изменений не происходило. Снег по прежнему смело одавливал землю. На деревьях не лопались почки. Реки не освобождались ото льда. И поиски перелётных птах – что они дали бы? Дыхание Зимерзлы было таким же жёстким – пронизывало до костей. Хмурилось небо. Но Юлий Цезарь был по-чиновьичьи упрям, распорядился считать исходным днём Нового года (по календарю своего имени) первое января. Видите ли, в этот день римские консулы начинали протирать свои штаны на заседаниях в сенате.

Как не признать : этот случай был знаковым для римской элиты. Но не для сезонной борьбы между Зимерзлой и Зимастерлой. Он не ускорял приход Зимастерлы.

Прошла череда эпох. А нелепицу Юлия Цезаря с ущербными последствиями отвергнуть никто не посмел. Мы и нынче рабски исполняем никчёмный диктат почившего иерарха подобно запрограммированным слепцам. Что мешает нам прозреть? Кто?

Нет, какая чушь: Зимастерла для нас – ничто. Она есть – и её нет. Что перед ней?.. Мы все дружно, выходит, за продление изматывающей нас Зимерзлы. Так ведь: превозносим её лики: Снегурочку, деда Мороза и ставим ёлку – надмогильное дерево…

Ах, наши помыслы о том, чтобы скорей бы сделалась явью желанная Зимастерла! А что делаем? Обезумели?

Издержки от нововведения Цезаря налицо. Исчезла связь с наставляющей нас на ум стариной. Люди оказались оторванными от вразумляющих обычаев. Без причал. Что нами достигнуто во взглядах на природу по-настоящему основательно, на века?

Любопытно, чем угощали себя загодя, до вступления в силу Зимастерлы-весны высокопоставленные граждане-язычники? Тем же, что они, по сути-то волюнтаристы, изволили вкушать, чествуя Дух дерева по-язычески: куры, каши, сладости…

Документ дохристианской, никем не отрицаемой культуры..

В центре – изваяние из глины. Работа Марии Самошенковой (Калуга).

Рисунки по эскизам Л.С. Черепанова

Н.А. Штанова (Одинцово).

С незапамятных времён огонь выражал просьбу к солнцу лучше исполнить своё дело – светить ярче. И отступники от безупречно разумного язычества принялись возжигать свечи на подставках с изображением придуманной богини победы Ники и традиционно языческого заклинания: «Года нового, счастливого, плодородного». Впали в бесстыдное кощунство.

Не безумно чиновничий, а подлинно народный праздник смены дат на Руси справлялся до XIV века. Рано-рано, когда восток принимался брезжить (…березжить сквозь мглистость небосвода, показывать свет берёзовых стволов), по градам и весям в сердцах русичей бурно, но никому не в угрозу, восходили надежды на иную, более приемлемую жизнь

Строки из писем

Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Воспитание школьников».

К Вам обращаются работники Устьянского Детско-юношеского Центра п. Октябрьский Архангельской области. Мы постоянные читатели и подписчики вашего журнала. Он оказывает неоценимую помощь в нашей работе.

Очень интересна идея Н. Куприной, которая нашла связь между народными календарными праздниками и обрядами и экологическим воспитанием. Это большое поле деятельности в нашей работе. А отрывок Л.С. Черепанова «Живи» поразил легкостью слова, его содержанием, видением окружающего мира. Очень хочется прочитать эту книгу полностью, на наш взгляд она окажет неоценимую помощь в нашей работе, откликнется в душе каждого добрыми помыслами и новым видением окружающего нас мира.

От имени всего коллектива заведующая отделом УДЮЦ

п. Октябрьский Новоселова Надежда Николаевна.

Июнь 2005 года.

Вспомним. Словом для обозначения сообщества живых деревьев, то есть, по Морозову, леса, на севере, у нас, русских, был гои, южнее, в Киевский Руси, гай, а отдельно взятым деревом от гоя-гая считался повсюду ГАИК.

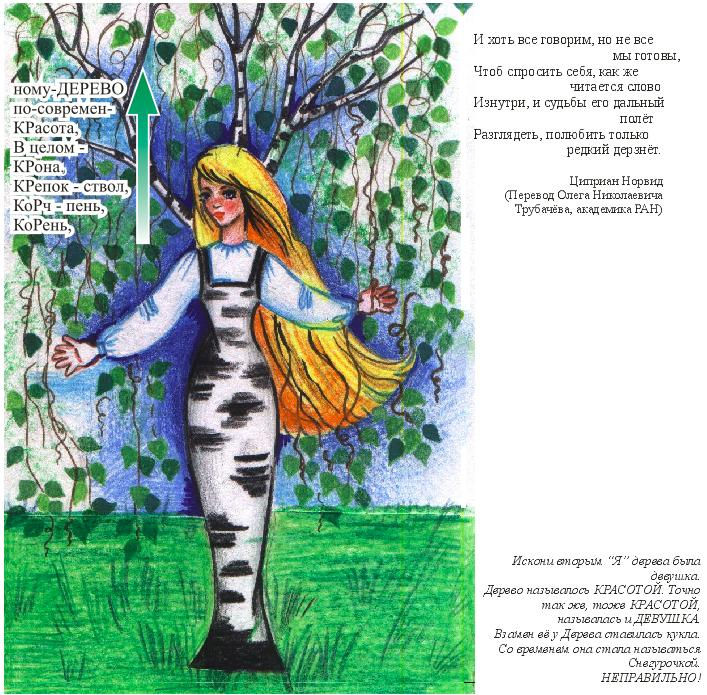

Какое дерево наделялось правом представлять его? Конечно же, берёзка. Всеми любимая, она слыла статной (хорошей на вид), представительницей, учредительницей радостных перемен, кое-где бабой, кумой, гостейкой с хорошими вестями. И везде – КРАСОТОЙ.

С той поры среди русских в обиходе пословица: «Дерево немо, а вежеству учит.» Как? Каким образом? Всем собой. Если осенью берёза желтеет сверху, она предвещает раннюю весну, снизу – позднюю. К сухому лету озеленяется раньше ольхи, к дождливому – попозже. К промежному (с переходами меж вёдреной и ненастной погоды) берёзка и ольха надевают обновку обе враз. И надоумленный смерд-земледелец решал, насколько след загублять зерно…

Числилось за обворожительно милой берёзкой также пять не менее полезных дел: мир освещать, крик утешать, больных исцелять, чистоту соблюдать и принимать на свою сорванную кору слова глаголицы. Становиться грамотой, для связи разлучённым.

Кстати, с принятием христианства главным и единственным объектом, извещающим о наступлении Нового года, осталось то же самое ДЕРЕВО.

Недолгое погружение в языкознание. Слово, выражающее понятие Пасхи, бытовало на древнееврейском языке из трёх согласных: П, С, Х. Затем произошла огласовка. Между согласными появились “кусочки” древнерусской лексики – гласные. Сочетание из ПСХ стало читаться так: ПоСоХ. Вариант этого же слова ПЕЙСАХ. Он и дошёл до греков, от них – к нам. И считается непереводимым на русский язык. (Рыжков Л.Н. О древностях русского языка. Древнее и современное. М., 2002, с.158). Сравните слово “посох” с исконно русскими словами: “соха”, “сухар” (сухое дерево), “россоха” (два ствола дерева от одного корня и разделившаяся река на два рукава).

С течением лет в людской памяти стёрлось, что ПОСОХ был культовым ДЕРЕВОМ в руках обладателей власти, знаковой опорой её. Укороченный ПОСОХ стал жезлом… Что удерживалось в сознании? Эти изднлия из ДЕРЕВА, по языческим понятиям, заключали в себе, как и само ДЕРЕВО, волшебные свойства. Сверх человеческие способности творить чудо. Если бы посох в руках Моисея не был деревянным, как и ныне в церковном богослужении, то не разверзлось бы море перед бежавшими из плена евреями.

Новый год сочетался в Иерусалиме и в его окрестностях в день озеленения ДЕРЕВА (возрождения его из мёртвых) иудеями 5 апреля, христианами – 6 апреля. Смотрите: И.И.Срезнёвский. Словарь древнерусского языка. М., Книга, 1989, т.2, с.887. Факт такого возрождения (воскресения) поныне называется Христовым воскресением, Пасхой.

Что ещё примечательно? От празднования того дня в народных обычаях сохранилось чествовать распускающуюся вербу именно 20-го марта. В канун весеннего равноденствия.

Обымалась вещунья-берёзка зелёным дымком – то был верный сигнал всем: внимание, настало время дождей! Литьё их у народа-языкотворца должно было обозначить одно слово. И оно появилось – ЛЕТО.

Как всегда белоствольная особа лишалась своей одёжки не раньше, не после - когда всё сущее день за днём и всё назойливей ОСЕНЯли тёмные тучи – под осень. Потому она стала мерилом благого времени – ЛЕТА. А затем и его образом (ипостасью). «Сколько вам лет?» За летом наступало БЕЗВРЕМЕНЬЕ. Волчьи месяцы.

Сколько длилось безвременье? До очередного воскрешения гаика из мёртвых. Его пресвятого (то есть, светлого) появления на свет. В былом исчислении временных рубежей, «до берёзового дня», с которого на Украине, занимающей земли Киевской Руси, как и раньше, начисляется первый день весны (рая) – БЕРЕЗЕНЬ.

Слово «год» - словенское. Словены годом называли спелость лета (Фасмер). Ожидания результатов труда после Зимастерлы были, как можно представить, томительны. Селяне гадали: что им, трудягам, уготовано? И как ликовали, когда было что убирать на нивах и в огородах. Варили пиво. Пекли боготье – ковриги из нового урожая пашеницы (пшеницы). Ликовали.

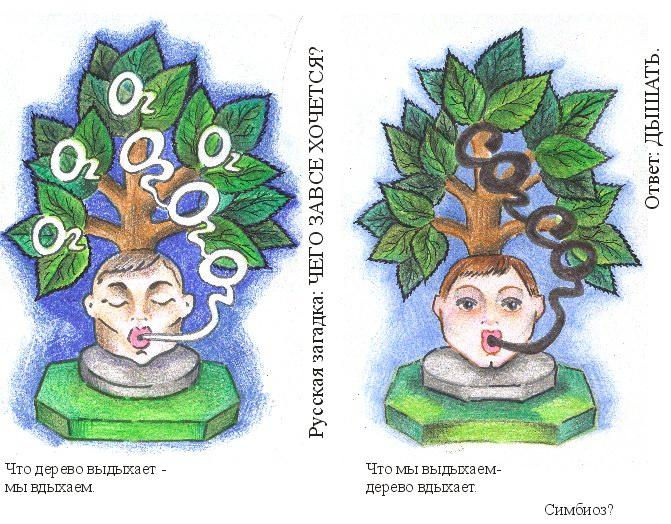

Естественно, что человек вдыхал то, что выдыхал гаик. А гаику, казалось людям с развитым воображением, было любо вдыхать то, что выдыхал человек. Назовут консервативные ботаники этот факт бескорыстного сожительства симбиозом или нет, а в коренных устоях русских людей ничего не изменится, их гены будут по прежнему твердить, что человек и дерево не могут жить друг без друга.

Заглянем в словарь Срезневского. Что в нём? Человек назывался ГАИНИКОМ. Больше, чем родным братом гаика-дерева. Неотделимым от него. Он что бы ни делал, где бы ни находился, - ощущал себя воедино связанным с деревом. Как рождённым с широкой душой, был богат на те чувства, какие не позволяли рассудку свихнуться. Не ценить дерево меньше себя.

А что утверждается в поэтическом творчестве русского народа? Когда Иванушка произносит заклинание: «Стань Дерево назади меня, а красна девица впереди», он свято верил, что между человеком и Деревом непереходимой границы нет.

Что никому не оспорить? Мышление наших далёких соотичей было исстари предвосхищающим современные научные воззрения, в частности, не только понятие о симбиозе, и о геобиоценозе тоже – нерасторжимом единстве всего живого.

«Что толку в наших именах!» - удручался наш великий поэт-соотечественник Пушкин. Толк в них есть. И ещё какой! Говорят же, как назовут корабль, так он и поплывёт.

Строки из писем

Уважаемый Лев Степанович!

Пересылаем Вам письмо читателя Минаева Р.Н.

Мл. редактор Л. Дашкевич.

Изд-во «Советская Россия».

Здравствуйте, уважаемая редакция.

Прочитал Вашу книгу (Вашего издательства 1989 года)

Л.С. Черепанов «Леснина». Потрясён до глубины души.

Не смогли бы Вы написать мне и сообщить адрес автора?

26.06.1990 Подольск.

Нас не красит то, что мы в своих делах не подтверждаем, кем являемся от рождения. Как будто не важно, какое получили «назвище». Зря. Тот же Иванушка – не дар Божий, как преподносят нам его языческое имя злонамеренные издатели календарей, а мировое дерево. И стоит подумать, к чему оно обязывает. Быть четой своему тёзке по всем нравственным показателем.

А как нас учат? Отдают ли отчёт себе наши уважаемые жрецы: что прибыльней – умело комментировать приобретённые нами знания из народного наследства или излагать их, насильнически втискивая в наукообразные формы? Сколько вдалбливают в головы нам, что такое ноосфера… И никто из выдающихся учёных не отважился раскрыть действа Василисы Прекрасной после пира у её возможной свекрови. Чтоб было людям чем дышать, Василиса Прекрасная, исполнив заклинательный танец, махнула левой рукой и там, где упали из её рукава наедки, вырос лес. А он – поверим Далю – водотвор. Впадинку подле леса наполнила чистая – пречистая вода, она привлекла поплавать лебедей… Правой рукой Василисе Прекрасной можно было не махать. Ну, разве лишь затем, чтобы волшебное обводнение логотинки подле леса произошло тотчас же. И начали люди, благодарные Василисе Прекрасной, на лоне восстановленной природы жить-поживать, да добро наживать.

Этот отрывок из жизни Василисы Прекрасной в науку нам: чтобы мы везде поступали так, как велит нажитый нашими предшественниками разум в учении Вернадского: постоянно, без понуканий и призывов со стороны честно возвращать свои долги щедродательнице природе.

Не по чьему-то принуждению сотворила добро Василиса Прекрасная,- она, будучи разумным человеком, просто-напросто учредила разумные отношения между близкими ей людьми и матушкой природой. Разумного пространства стало чуть больше. Кому, если не нам, предстоит раздвигать его (чтобы ноосфера не утратила свои размеры)?

Что не могли распознать наши предки заодно с запахом-духом? Кислород, поскольку он, как известно, в воздухе без цвета, ничем не пахнет и совершенно безвкусен. Но как не пропеть за Баяна славу наблюдательным! …Им, одарённым усматривать связи в очевидных явлениях, однажды повезло сделать вывод: где кислорода мало, там жизнь едва течёт. Птицы не могли долго летать,- быстро утрачивали силы.

Исследовательское опознание кислорода произошло позже. Стало ясно, что кислород не только кислоты рождает, - он без какого-либо преувеличения животворящ. А запахи - что, они, согласимся, только ж дополнения к кислороду. Конечно, без каких-либо оговорок - архинужны. Не было бы их, что ещё-то удружило бы естествоиспытателям нашей древности настолько продвинуться вперёд - утвердиться в том, что - да, ничем не заменимое дерево денно и нощно, не различая, когда будни и праздники, без отпусков и прогулов, как у людей, "снабжает" этим таинственным слагаемым чудодейственного Духа - кислорода.

Люди также отметили: это зелёнокудрое существо без окриков и нотаций повышает нашу нравственность: насаждает благочестие, милость, щедрость, бескорыстие. Внимчивых наделяет умом, и так выводит в люди. Спасает ловких взбираться на него от зубастых хищников, в пустые годы - от голода, зимой - от беспощадной злости мороза... Во всех своих необыкновенных деяниях дерево по-отцовски благожелательно к нам не на словах, а на деле. Оберегает нас, как своё сокровище. Безропотно приносит нам себя в жертву, только б чтобы нам было хорошо. На что ни идёт, чтобы осчастливить нас, часто равнодушных к нему, заскорузлых, не заслуживающих поощрений.

Мало, кто осознаёт, что дерево наш, заметьте, вещественный Спас. Близкий нам. Ближе всех. Внутри нас. В коже и под ней, под кожей. Доступный. Где он есть, мы уже не одиноки. И чтобы думали так, нет нужды сочинять мифы.

Обратимся к книге Ю.П.Миролюбова "Русский языческий фольклор" (М., Беловодье, 1995). У христиан святой дух в виде голубя появился в итоге попыток утвердить ранее открытые истины. Что было взято на заметку? Для перемещений духа не существовало никаких препятствий. Во всех средах. Ног для него было, конечно, мало.

Точно так же, только, разумеется, раньше, чем христиане, это осознали "смыслёные" язычники. Дух дерева заимел крылья. А какой птицы? - долго размышлять было ни к чему. Непременно - лесной. С названием от корня в слове "дерева".

В избранники для поклонений и чествования попал ДЕРБНИК - достойный представитель Духа - Спаса. Он и занял возглавие гаика-берёзки в день НОВОЛЕТЬЯ. Взял всех людей под своё крыло. В обычае тех зело мудрых веков было ставить к подножию искренне обожаемого гайка куклу. И её без разговоров о том, что она означала, все принимали за второе "я" дерева.

Примечательно: каждая замужняя женщина удостаивалась возвышавшего звания: "держава", а муж - "друга". Они и назывались половинками... Чего же? Одного дерева. По отдельности жизнью никто не назывался.

Как теперь?.. На улицах, над мастерскими того или иного профиля взамен вывесок используют вещи: скрещенные поверх тарелок ножи и вилки, сапоги, фотоаппараты, обобщённо - ИДИОМЫ. Что можно приобрести, обновить, или взять напрокат, - это прохожие понимают без каких-либо затруднений. Можно сказать, сходу.

Что подвешивали к ветвям гайка исповедники культа дерева? Не бессмысленные украшения, - идеоматические изображения своих жертв его Духу. И, само собой, не без расчёта в будущем получить за них вознаграждения в натуре. Притом, сторицей. Сполна.

Вера язычников в то, что их подношения обязательно окупятся, после прозвучала в Новозаветном послании апостола Иоанна: ..."Если пшеничное зерно, упадши в землю, не умрёт, то останется одно, а если умрёт, то принесёт много плода".

По уверению А.Н.Афанасьева, автора "Поэтического воззрения восточных славян на природу" (М.Сов. Россия, 1988), наши соотичи принимали облака за перевёрнутые вверх корнями деревья. Их объединяло слово "выраи" - сад. Б частности, пирамидальные тополя назывались раинами. Потому кое-кому казалось: рай не на земле, а на небе. Чтобы их высоковозносимый Дух зарубил себе на носу, что ему, несомненно всемогущему, положено поливать, поближе к стволу гаика-лета женщины помещали яблоки - знаки общего плодородия. Рядом они, соблюдая правила ритуала, молча, повторяя про себя, чего хотят, находили место для овощей: моркови, репы, брюквы, свёклы, огурцов,..

Оратаи-землепашцы приходили к гаику, подателю всех испрашиваемых благ, с пучками хлебных колосьев. Пристрастная к охоте молодёжь обременяла гаик вылепленными из глины фигурками промысловых зверей, рыбаки - рыб. Ребятишки раздумывали, сколько сушеного сусла полагается уделить верховному божеству, а сколько тотчас же съесть. Они, как и взрослые, ведали про то, что для своего благодетеля скупиться не умно. Но им так хотелось подсластить во рту!

Там же, вместе со своими чадами, у безотказного на услуги гаика, взволнованно суетились старики - опасались ошибиться, подбирали, где больше подойдёт прикрепить свои позолоченные орехи - моления без слов ниспослать им позарез нужное здоровье.

Ни один человек не сомневался в том, что все подношения будут приняты извысшим опекуном как надо, а затем, попозже, совершится неотклонимая справедливость: никто не останется внакладе. Каждый получит дары на свой спрос. То же, только в преогромном количестве. И надо думать, никому не требовалось с пеной у рта доказывать, что слово "дар" - с корнем от милостивого дерева. А также то, что оно, а не какой-то рог, источник изобилия.

Как народился вздор о том, что из некого рога можно получить всё в любом количестве? А так. Какой рог применялся в садовом хозяйстве? С головы жертвенного животного. В конце жизни фруктового дерева он вбивался в него, как клин. И пораненное дерево приносило много фруктов. Порою чуть меньше, чем в своей молодости. Но в последний раз. После оно усыхало. Ни на что больше не годилось, как на дрова. И, естественно, шло под топор.

Дерево всегда было источником изобилия, а не рог. За это утверждение и древнее слово в русских говорах: РАРОГ. В нём РА - дух, Чего? РОГА. Именно, ДЕРЕВА. Во множественном числе РОГАЧИ – ДЕРЕВЬЯ.

По условиям обрядовой встречи многообещавшего Новолетья каждому надлежало веселиться. Но не где-то в сторонке,- вместе со всеми. Все старательно подпрыгивали, надеясь, что это подобие танца гаик усвоит как нужно: за пожелание превосходить себя, расти всем в отраду как можно быстрей, не по дням, а по часам. Соблюдалась треба каждому стать частью общего круга (изобразить контур Хорса, языческого бога Солнца). И потом (от слова "Хорс") хором исполнять песни веснянки, затем по-свойски, как своего единодушца, раскручивать Хорса - водить хоровод. Но зачем? Чтобы благосклонный ко всем Хорс там, в своих заоблачных высях (рая), не замешкался, поскорей удовлетворил нетерпеливое желание землян обрести прелести долгожданного лета - начал светить во всю мощь, ярче.

Впрочем, вознесение гаика над скопом сходившихся отпраздновать вселенское событие, подношение жертв его Духу, исполненное особого смысла возжигание огней, умоляющие песнопения и хороводы - это могло устраиваться накануне Новолетья. Как-то надо было обозначить его внушительней. Появлялись ряженые. Все видели движение времени в лицах: конец одного и неотделимое от него начало другого - от Зимерзлы к Зимастерле. За масками явственно мёртвых животных скрылись те, кто ими прикрывался, выкрикивал здравицы и плясал, чтобы все поверили, что они живые - предвестники лета, его воцарение неизбежно и надо этому радоваться. К весельчакам охотно присоединялись люди в шубах с мехом наружу. Кто подвязывал к животу подушку, тот выражал пожелания участникам праздника получить в своих хозяйственных дворах приплод.

"Большаки", отвечавшие за насыщенность праздничной программы, поручали кому-нибудь из девиц втыкать в сделанные сугробы Зимерзлы заранее выращенные цветы, как разящие стрелы с разноцветными оперениями.

Ума для изобретательного показа, с чем надо проститься и что славить, хватало у всех с избытком. Выждав, когда наступит полночь, кто-нибудь из старших учинял грохот - ломал об пол глиняную братчину, и все убеждались: вот оно переломное время наконец-то исполнилось.

Это была по-своему красивая игра с воспитательно-просвещенческим содержанием. Каждый прочувственно понимал себя зависящим от дерева без каких-либо посредников и потом смотрел на деревья глазами древлян - славянского племени, поселившегося после схождения с Карпат среди древ. В души молодых, а потому наиболее восприимчивых, западало, что крона деревьев - близкое небо, на нём заключаются браки. Чтобы сбрачиться, хватит, взявшись за руки, обойти своего кумира три раза.

Внемля речам стариков, молодёжь соглашалась с тем, что обязанности бога Перуна на земле исполняет дуб. Он первым загорается в грозу от его стрел. Очень отзывчив - готов тотчас заступиться за своих единодушцев, постоять за них, исполнить любые просьбы. Достаточно постучать в него.

Столь же благосклонны к страждущим изделия из дуба. И не только из него. Всякое дерево расположено услужить тем, кому не надо подобреть, чтобы сродственника небесных кущь содержать в холе и чтить за своего сородителя.

А как быть, когда необходимо покровительственное вмешательство дерева, а его под рукой нет? Достаточно воззвать к Перуну громовым голосом: стуком в барабан, в бубен или в какой-то иной музыкальный инструмент. Сдвинуть до звона бокалы…

Жаль, что древлянские поверия не собраны воедино, - разрозненны. Они, так нужные для повышения нашей экологической грамотности, могут после доработки принять в себя весь курс, диктуемый природой без нудного отсиживания часов на школьной скамье. Если никто не воспользуется ими, биология такой и будет скучной, бескрылой. Всем в тягость.

Недостаточно затвердить, что лес - главный средообразующий объект,- эту аксиому необходимо опоэтизировать. Иначе призванные сеять доброе, умное, вечное ничего не добьются, они в первую очередь должны догонять находящихся далеко впереди нас предков, к счастью, не познавших на своей стезе гнёт тупикового школярства на всех уровнях.

Но так ли уж надо постигать наше наследство, напрягаться – искать, где оно соприкасается с экологией текущих дней и может быть использовано с наибольшей отдачей, - достаточно почерпнуть лесные знания из академических сухих учебников биологии? Ответ мною был получен на собеседованиях со старшеклассниками в Сибири и Москве...

Много чего довелось мне рассказать о язычестве и поныне не на открытой поверхности объединяющем все народы, поруганном, но неистребимо живущем в наших глубинах. Ради доходчивости я применил полный набор из устного поэтического творчества нашего народа: понадобившиеся сюжеты из сказок, редко используемые пословицы, загадки для поддержания ума на взводе - в боевой готовности.

Обнаружил: школьники не знают, что каждый человек состоит на ДВЕ ТРЕТИ из кислорода (!).

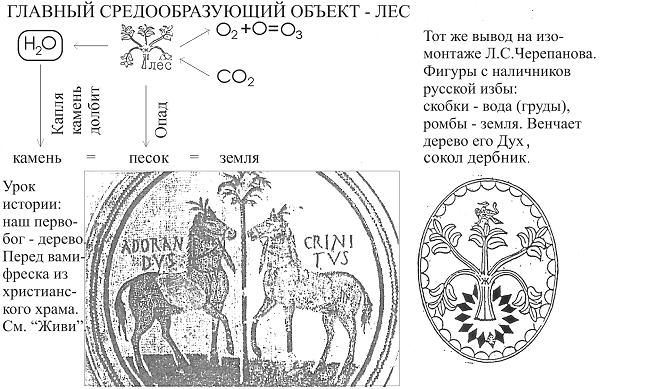

Затем мне понадобилось не меньше четверти часа, чтобы всем стало представимо, откуда взялась ПОЧВА. Нарисовал упрощённую схему. Б небо поднялись производные от леса облака. Падавшие из облаков капли долбили камни. Союзники воды лесного происхождения - морозы и ветры - обратили их в песок. На него лёг лесной опад - гумус. На смеси из песка и гумуса, собственно, почвы, появилась растительность. Она пришлась по вкусу травоядным животным. Микроэлементы растительной пищи и мяса наполнили собой нашу бескислородную треть.

И всем стало так просто заключить: дерево - созидатель всего человека, больше, чем НА ДВЕ ТРЕТИ. Не ошибались сказители в том, что между деревом и человеком допустимо поставить знак равенства. Мы - продолжение дерева. Дети его. В умах, наученных думать, дерево без всяких могло заменить человека. Следовательно, разве можно было не почитать его? Никому не хотелось принять на себя позор прослыть Иванушками, не помнящими своего родства.

Что испрашивать от Духа дерева? То, без чего нам не жить.

Слова «друга» и «дерево» - однокоренные.

Я спросил свою паству:

- Други мои: Пользуетесь ли вы здесь лесом?

И что услышал?

- Нет. Мы вас слушаем.

Чего было нельзя не заметить? Кое-кто, слушая меня, сидел с открытым ртом. И что я сделал? Устроил ревизию учению И.М.Сеченова, великого русского физиолога. Посоветовал всем поплотней закрыть рот и зажать ноздри.

Естественно, все начали ОЩУЩАТЬ нехватку насыщенного кислородом воздуха. ЧУВСТВО возникшей для них опасности принял РАССУДОК. Он и скомандовал всем побыстрей вздохнуть.

Что подтвердилось? Прав И.М.Сеченов. Учёба должна начинаться не с обращения к рассудку, как в наших школах. Бесполезно подниматься к нему, минуя первые две ступеньки из опущений и чувств. Рассудок где? В конце ощущений и чувств. Начинать нафаршировывать его начальными знаниями биологии всё равно, что надевать хомут на лошадь с хвоста. Что это даст?.. То, что имеем.

После устроенного мною лёгкого потрясения (катарсиса) ребята на всю жизнь усвоили: мы связаны с лесом незримой пуповиной. Не можем прожить без леса дольше четырех минут, - затем начинается омертвление клеток головного мозга. В реанимации постараются нас оживить. Но никто не станет опять таким же здравомыслящим. Все превратимся в безнадёжных идиотов. Как, впрочем, и от дыма горящих лесов.

Действительность такова: взрослые, как я убедился, побывав в высших инстанциях образования, не лучше. То, что они узнают, им в одно ухо влетает, а в другое вылетает, не задевая подкорку - вместилище чувств. Занимая высокие должности, остепенённые, со званием академиков, они при всех усилиях не могут посчитаться с тем, что, как свидетельствует ООН, мир в каждую минуту теряет более двадцати лесных гектаров, или один процент в год. А леса, главного поставщика полноценного кислорода, уже менее тридцати процентов. На иждивении хвойных лесов России вся промышленно развитая Европа и США. И подсчитано, насколько. На три-четыре процента.

Не без смыла в древнерусской азбуке на месте буквы "Ж" рисовали живое дерево. С пышной кроной. И читалось оно: ЖИВИ! Неужели, чтобы осознание, что дерево - это и есть ЖИЗНЬ, стало энергией для разумных поступков, необходимо власть имущим пережать горло? Что ли, не иначе, как от возможных ощущений удушья могут в верхах возбудиться для чем только ни занятого рассудка здравые чувства?

У нас, в России, из десяти пожаров в лесу девять вспыхивают по вине населения.

Потушить возгорания хвоино-лиственных лёгких под силу лишь дождям и снегу. Логика за то, что необходимо практически заняться предупреждением разгулов в наших древостоях Змея-Горыныча. Но для хотя бы какой-то работы с населением нет теоретической базы. Российская академия образования уже какой год подряд тщится создать её, но не известно, когда она, вроде бы дееспособная, добьётся нужного успеха. Без него так и будет впредь: всё ощутимей и ощутимей проблема - ЧЕМ ДЫШАТЬ?

Строки из писем

Здравствуйте, многоуважаемый Лев Степанович!

Премного благодарен за присланные книги. Отдельные материалы из книги «Живи» уже использовались преподавателями в практической работе. Так, преподаватель Болдырёва В.В. принимала участие в областном конкурсе среди классных руководителей техникумов по направлению «Самый классный классный» и заняла третье место. На конкурсный классный час со своей группой она избрала тему: «Жизнь, связанная с лесом», с использованием материалов книги «Живи».

Для возможной публикации в журнале «Свет» высылаю статью преподавателя колледжа Нагорновой О.В. «В защиту природы и зелёного друга-леса».

Одновременно высылаю «Сценарий проведения (проведённого) спектакля по книге Л.С. Черепанова «Живи».

Лев Степанович, при возможности, убедительно прошу прислать слова песни «Лес – всему голова!» (на мотив песни «Хлеб – всему голова!»).

С пожеланием Вам доброго здоровья и дальнейших успехов в литературной деятельности во благо Русского Леса.

Директор Пензенского высшего лесного училища

Н.А. Цуканов

29.04.06 г.

* * *

Лев Черепанов. Посвящение Н.А. Цуканову

ЛЕС – ВСЕМУ ГОЛОВА!

У горельника в скорби примолкли древляне

Слышит песню. Она не нова

Кто распелся? Все те же поляне:

«Хлеб всему голова, хлеб всему голова».

Что давно уж известно древлянам?

Эта песня одно говорит:

Запылает стерня вновь во благо полянам

И лесов возле них очень много сгорит.

«Золотые слова: хлеб всему голова,

Золотые слова: хлеб всему голова».

Вокруг воздух какой? Что ли, «свежий и синий»?

Он к несчастью людей, стал заметно другим.

Нечем больше дышать хлеборобскому сыну,

Лег на все его поле удушливый дым.

Им и даль только где не накрыла.

Не найти ему будет родного крыльца.

Что за ересь?... Древлян удивила –

Разнеслось наставленье седого отца:

«Золотые слова: хлеб всему голова,

Золотые слова: хлеб всему голова».

Но ведь живы то мы нет, не хлебом единым,

Еще знаньям, что лес — водотвор.

Почему же с эстрады в порыве невинном,

Несусветную чушь все несут до сих пор?

На безлесье хлебам так страшны суховеи…

Да и дышим – то, спросим себя, всегда чем?

Неужели же это понять не сумеем,

Разучилися думать как надо совсем?

Эй, певцы? Пойдем в лес! Он ума вам прибавит.

Запоете потом вы другие слова.

Голос ваш мудрость предков прославит:

Лес не что-то, — всему голова.

Кто же мы? Все по крови — древляне.

Наша цель — лес на завтра сберечь.

Ох, почувствуют скоро поляне,

Что у леса есть щит и есть меч.

Чистой правды слова: «Лес всему голова».

Пусть про это пошире разносит молва.

Лес всему голова, лес всему голова!

Что имеет Российская академия образования? Только умозрительные разработки. В большинстве они никчёмны. Ничего не наработано для противопоставления народной мудрости в нашем фольклоре. Взамен фольклора. Лучше, чем фольклор.

Приглашаю пролистать сборник Института философии РАН "философия экологического образования". (М., Прогресс - Традиция, 2001). От чего не откреститься руководителям образования РФ? «Научное мировоззрение оторвалось от природы, от человека, (оно - Л.Ч.) поддерживает и усугубляет глобальный кризис человечества» (В.А.Кутырев, с.II). В чём неопровержимость предъявленного обвинения? ... «Формы и содержание экологического

образования, какие предлагает сейчас школа и университет, неусвояемы, (поэтому - Л.Ч.) неприемлемы» (Ю.М.Плюснин, с.с.II и 184).

НИЧЕГО НЕ СПОСОБНО ДОКАЗАТЕЛЬНО СКАЗАТЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПОВОДУ НАШЕЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛЕСА. О НЕЙ ЖЕ, ОБ ЭТОЙ ЗАВИСИМОСТИ, НЕТ НИ СЛОВА И В "ЛЕСНОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ"(!).

В России нет теоретической базы для сохранения лесных богатств с участием населения. Редко кто знает, что отростки ёлки в общении молодых заменяли слово "нет", а ветви - запрещение покойным возвращаться с кладбища домой. Сама елка, поскольку она вечнозелёная, стала надмогильным знаком вечности. Того, кто покоился под ёлкой, полагалось помнить всему роду-племени. ВЕЧНО. Очертание ёлки (силуэт) повторили усыпальницы-пирамиды, её же, но с обрезанным верхом, мавзолеи. Захоронения на Красной площади закрывают не лиственные деревья, а ели.

Поверие, что ёлка указывает, где кончается жизнь, бытовало очень долго. Она ставилась рядом с вывесками питейных заведений, не только под Новый год, - раз и навсегда.

Потом наш Пётр Первый повелел на Новый, 1700-ый, год ... "учинять некоторые украшения проезжих улиц и знатных домов". Только их. А что повелось? Холопствующие чины, желая выслужиться перед Петром Первым (насколько они лояльны), быстренько обзавелись личными ёлками. Глядя на них и простой люд потащил к себе в дом ёлки. Как при поветрии. И мало-помалу падкие на заимствования всего нездешного напрочь, во вред себе забыли, чему исстари поклонялась Русь. Что видели рьяные подражатели загранице в ёлках? Что ли, Дерево? Отнюдь, - хвойные этажерки для блескучих безделушек и мишуры.

На том и кончилось молитвенное поклонение Дереву. А к лучшему?..

Со временем возле разнаряженных ёлок прижилась Снегурочка и (от корня "мор" - морить, умертвлять) дед Мороз.

Между тем, в русском списке святых духов они никогда не были. Их нет. (М., 1995, изд. «Эллис лак». Энциклопедический словарь. Славянская мифология.)

Дадим себе подумать: чем могут осчастливеть состоящие на службе смерти? К чему перед грядущей кончиной Зимерзлы приглашать к себе тех, кто, как ни они, перед похоронами всего живого, покрывают белым саваном землю и злодейски сотворяют сонное, в народных помыслах, мертвое царство? И когда?.. Перед Летом – избавителем от тягот и бед от Зимерзлы-зимы.

Что делать, - это предложил Институт философии РАН в том же сборнике после выхода моей книги "Живи" о необходимости разместить положения биологии в образах и сюжетах русского фольклора.

НАИБОЛЕЕ АДЕКВАТНОЙ ФИЛОСОФИЕЙ (несущей подлинные блага без ущерба природе - Л.Ч.) ЯВЛЯЕТСЯ ГЕРМЕНЕВТИКА (толкование, объяснение -Л.Ч.), ВНИМАНИЕ К НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ БЫТИЮ, ВСЛУШИВАНИЕ В ЯЗЫК, В ЕГО ОБРАЗЫ И МЕТАФОРЫ, (необходима - Л.Ч.) ОПОРА НА ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ, ЭМПАТИЮ (на восприятиями органами чувств - Л.Ч. (В.А.Кутырев, с.167). В РОССИИ СЛЕДУЕТ НАЦЕЛИВАТЬ НА УСИЛЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ОТЕЧЕСТВЕННОМУ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАСЛЕДИЮ, ТРЕБУЕТСЯ АКТИВИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОЙ ПАМЯТИ. (Сведения - Л.Ч.) ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ ТУПИКА НАДО ЧЕРПАТЬ КАК ИЗ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК, ТАК И ИЗ ГЛУБИН НАРОДНОЙ МУДРОСТИ (Е.А.Когай, с.250).

На чём споткнулись учёные мужи Российской академии образования? Они не против печатать портреты И.М. Сеченова в своих учебниках - отдают должное его неустаревающим открытиям, но мешкают, воздерживаются положить в основу преподавания Сеченовское последовательное триединство из ощущений, чувств и рассудка. Предпочитают существенно ничего не менять. Потому-то ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТОИТ ПЕРЕД РЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ С ЛИЦА ЗЕМЛИ (Н.Н.Моисеев, с.22 в уже цитированном сборнике ИФ РАН).

Благоразумие настоятельно требует осовременить праздник Новолетья, сделать все полезности дерева до того видимыми, чтобы их можно было пощупать. И те, какие пребывают не полностью осмысленными на заре человечества, но бесконечно важны. Каноны ни за что, сдуру отвергнутого язычества надежно обеспечивали устойчивое развитие общества до потребления древесины сверх давальческих возможностей леса.

Нет исключения никому из нас, - каждый лихо подталкивает в спину лесников срубить нам на жизнь около двухсот деревьев. Предстоит привести, наконец-то, нас в чувство, внушить нам, чем мы обязаны лесу, почему необходимо, пока не поздно, объединиться с главным, всемирно признанным знателем леса Георгием Фёдоровичем Морозовым, пока что, к сожалению, мало кому известным.

Как не посчитаться с тем, что школьные программы перегружены. Так пусть то, без чего человечеству не обойтись, постигается вне уроков, в развлекательно-наставнических увеселениях.

Само собой, по поводу Новолетья необходимо занимательно преподать, чем обогащает дерево наше тело, как оно влияет на нравственность (взращивает доброту) и талантливо, без натуг, возвышает ум. Наработок на этот счёт хоть пруд пруди. Их не исчерпать за один присест.

Гаик должен стать в нашей природоохранной практике Деревом познания - носителем начал теоретической базы для работы с населением против лесных пожаров. В праздничном чествовании гаика очень просто выразить её методику с наибольшей отдачей.

Поскольку постижение полезностей дерева начиналось с запахов, о том, за что принимает их наука, надо сказать в первую очередь. Запахи - летучие вещества высших растений, подавляющие бактерии, грибки и простейшие организмы, превосходят пенициллин (В.П. Токин), в просторечии они – живые антибиотики. Для обозначения их, исходящих от гаика, подойдут пустые коробки антибиотиков из аптеки.

В работе A.M.Гродзинского "Проблемы биосферы и фитонциды" сказано, что одна из граней фитонцидов может быть витамином. А коль так, то на гаике не окажутся лишними и коробки из-под витаминов.

К идиоматическим знакам жертв духу дерева ради прибылей всего насущного потребуется добавить указующие на нашу нужду в засуху. Дерево увлажняет атмосферу. Его труд в этом виде особый. Так и должен быть он представлен особо. В виде голубых нитей дождя. Нo не падающих на дерево, а восходящих от него.

Антиподом чистого духа дерева выступал нечистый дух, низменный - обитатель подземелья. Его ремеслом было творить зло - всех умертвлять. За что можно принять этот дух? За углекислый газ,С02. Известно, он тяжелый. Потому и место для него должно быть выделено внизу - напротив духа дерева.

СО2 очень просто выгнуть из обгоревшего прута.

Только и слышно со всех сторон: красота спасёт мир. Это изречение ошибочно приписывается Федору Михайловичу Достоевскому. Не произносил его наш великий классик.

Попробуем разобраться, что же такое красота. Предоставим слово лингвистике. Семечко дерева перво-наперво пускает в землю что? Подчеркните корневые согласные: КоРни. Обо обзаводится стволом - КРепком и КоРой. А чем накрывается? КРоной.

Что таится в дереве? Огонь - КРас. А как, напомню, называлось в народе дерево в целом? КРасотой.

Заглянем в словарь Даля. На народных гуляниях за КРАСОТУ принималась девушка с венком из цветов и ветвями лиственных деревьев поверх сарафана.

Я не против, нынче красота - отвлечённое понятие. Но жизнь-то наша в ощущаемых координатах дня. Когда сведём красу земли – деревья - под корень, что потом спасет нас?

Леса на всех континентах Земли пока ещё 51,2 миллиона квадратных километров. Подсчитано, вот какими будут наши траты каждый год взамен загубленных гектаров смешанного леса: за кислород – 223 000 рублей, за фитонциды - 70 000 рублей, за обогащение почвы лесным опадом – 6 000 рублей, за поглощение углекислого газа - 18 000 рублей, за улавливание пыли – 14 000 рублей.

К разорительным вычитаниям из мирового бюджета прибавятся расходы за то, что лес, на взгляд обывателей, только кладезь древесины, он, безропотно жертвуя собой, вбирает в себя отравляющие газы, радиоактивные излучения, уменьшает ущерб людей от вредной микрофлоры, глушит раздражающие звуки...

Чтобы спасения человечества не понадобилось, разумней распространять по-человечески простое видение дерева - каким оно было у древлян в Приднепровье.

Две русских пословицы. Первая пословица: "ЛЮДИ ЛЕСОМ ЖИВУТ, ДА ЭТО В ТОЛК НЕ БЕРУТ".

Что не берут? Вторую русскую пословицу: "ЛЮДИ ТЯНУТСЯ К ЛЕСУ ЧУВСТВАМИ, А НЕ УМОМ. Обращение только к уму мало что даёт. Сведения в одно ухо влетают, в другое вылетают. Не западают в подкорку - во вместилище ЧУВСТВ.

Кое-какие чувства воспринимаются нами тотчас, как мы вступаем в лес. В нём - "царей и царств земных отрада - возлюбленная тишина" (Гавриил Державин). Она же - лучшая музыка.

Какие чувства после посещения леса остаются в наших воспоминаниях? ЛЁГКОСТЬ дыхания. Чем она обуславливается? Тем, что входные отверствия альвиол наших лёгких без наших усилий с положительным зарядом притягивают лучший, хорошо усваиваемый кислород - с отрицательным зарядом. Ионизированный. По закону физики разноимённые заряды притягиваются сами собой.

В лесу все измеряемые показатели здоровья становятся нормальными: ДАВЛЕНИЕ, ПУЛЬС, ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА.

Колебания в диапазоне зелёного цвета улучшают наше зрение и слух. Кстати, эти благие для нас колебания мы, хотим или нет, воспринимаем не только глазами, и рецепторами кожи.

Под воздействием на нас биополей деревьев железа гипофиз /она под серым мозгом/ начинает трудиться с большим размахом.Наша кровь получает больше кортикотропидов.Они усиливают работу белков пептидов- носителей памяти.От степени возбуждения их зависит продуктивность нашего мышления.В лесу мы УМНЕЕМ.

Лес повышает также нашу НРАВСТВЕННОСТЬ. Как? Механизм такой. Когда мы зачарованно смотрим на лесной пейзаж,то забываем обо всём.Про свои эгоистические запросы. .Как бы возвращаемся в своё детство. Добреем. Между прочим,от степени доброты зависит выживание всех, с кем мы находимся в сообществе.

Доброта - обязательная категория существования наций. Где она в разряде дефицитов, там успехи на главных направлениях невозможны. Это закон биологии.

И так, лес не только «одаривает» нас физическим здоровьем,- еще и нравственным. Он, заметье, ОЧЕЛОВЕЧИВАЕТ нас. Третья русская пословица. СТОЛЬКО БЛАГ БЕСКОРЫСТНО ДАЕТ НАМ ЛЕС, НО КТО СЧИТАЕТ, ЧТО ОН - НАШ БОГ?

Дерево познания просится в кабинеты биологии средних школ, в биологические отделы музеев, на стол мультипликаторам, в вестибюли природоохранных структур и обществ.

Чтобы всем бросалось в глаза, без чего можно людям обойтись, если посещать лес не от случая к случаю, есть резон рядом с гаиком навалить кучу из медицинских измерительных приборов и кое-каких медикаментов.

Для фундаментального знакомства с лесом окажутся кстати настенные таблички с краткими научными комментариями. Притом, с какими? С побуждающими совершать поступки в пользу леса.

От слова «груды» - груди. Небесная вода почиталась за всевскармливающее молоко.

Строки из писем

Уважаемый Лев Степанович!

С радостью и восхищением получил в подарок труд всей Вашей жизни – этико-экологическое повествование «ЖИВИ». Для нашего таёжного края это издание достойно стать поистине настольной энциклопедией, потому что отражённое в книге благоговение перед лесом» душевно близко всякому жителю Горной Шории.

От всего сердца желаю Вам отменного здоровья, удачи, множества творческих находок, современных решений и свежих идей на благо Ваших читателей!

С уважением,

Глава Таштагольского района

В.Н. Макута

Невостребованная мудрость

Привлекательным, благостным, вечным деревом назвал себя Христос: «Я виноградная Лоза, Отец Мой - Виноградарь» (Новый завет от Иоанна, гл.15, с.1).

Зачем он это сделал? Чтобы нам стало представимей его положение в этом мире? Наверно, не только.

Примечательна использованная Христом лексика. Она из рассветных лет народной веры. От древлян.

У нас, русечей – русских лес назывался гоем, отдельное дерево – гаиком, человек – гаиником. Все слова одного корня.

И культовые скульптуры нашей изначальной поры выражали это же, подчёркиваю, естественное соединство человека со всем, что вокруг него.

Что получила современная биология, какие наработки мудрой древности до того, как она оформилась – академически сухая, не для чувств, а потому трудно усваиваемая, в одно ухо влетающая, в другое вылетающая? Наглядное выражение соединства живых особей в парах: симбиоз. (Сказка «Терёщичка» о человеке из поленицы). Столь же талантливо представленное соединство животного мира и растительности: биоценоз. (Сказка «Крошечка - Хаврошечка» о яблони, выросшей из ксотей коровы, и о её душевной участливости к судьбе сироты). Гениальное открытие, приписанное Вернадскому, дошло до нас в картинках с натуры о ноосфере. (Сказка «Василиса Прекрасная», ратующая о необходимости возвращать наши долги природе).

Все эти категории для устойчивого развития сбалансированного соединства потребительских запросов человека и давальческих возможностей всего, что приРАСТАЕТ, наличествуют в естественно – научном мировоззрении наших смышлёных предков.

Логика за то, что Христос, дав увидеть себя, не оговорился, - известил, что глубинные основы древлянского (читайте, благого) мышления на Руси были продиктованы матушкой природой всем людям давным-давно. До появления христианства – привоя на народной вере. Наши умевшие думать предшественники, безосновательно обозванные язычниками, на всё смотрели как надо. Очень правильно. Не ошибались. В частности, могли рассказать, как выглядело древо жизни и познания. С каким назначением. Ещё на заре человечества молились на то дерево, какое существовало въявь, и на измысленное, как баян в «Слове о полку Игореве» - шедевре народного творчества. Припадали лбом к подножию дерева, и так показывали, что его ставили они выше себя. Угощали в прямом смысле животворящий дух дерева, своего бескорыстного покровителя и спаса, мясом птиц, крылатых, как и он, существ, и никаким другим. С песнями в ритуальных танцах с подпрыгиванием помогали дереву расти…

Не было человека среди древлян, в чьём воображении отсутствовало бы дерево – спасителя от хищников, от холода и, в пустые дни, от голода. Оно, берущее большую часть пищи из земли, надоумило сеять злаковые культуры. Под кроной дерева, по древним понятиям, ближнего неба, принимались самые важные решения. Скреплялись брачные узы. Деревом клялись…

Факт. Так называемые язычники волхвы, заметьте, первыми (!) пришли к яслям с Христом. Радовались рождению Христа. И как отметили его торжественный въезд в Иерусалим? По-древлянски. Торжественно. Маханием пальмовой ветвью сказали Христу: «ПРИВЕТ!» (Новый Завет от Иоанна, гл.12, стих 13). Или христиане позаимствовали древлянский жест для доброжелательной встречи из приставки приближение и корня слова «ветвь»? Если да, то это ли не свидетельство того, что для нападок на древних славян с их экологически полезной верой никогда не было никаких оснований.

Наш великий соотечественник Пушкин Александр Сергеевич, поэт, принял грех на душу – присочинил, что вещий (от слова «ветвь») Олег умер после укуса выползшей из конского черепа змеи. Он, князь, остался бы жить, если бы, возвратясь из Царьграда (Стамбула), где он окрестился, не начал насаждать на Руси, шедшей своим путём, христианство. Что так, то так: его, предводителя восточных славян, убили исповедники древлянской веры. Патриоты. Но в каком числе они были? Как уместились бы у сопки на берегу Ладоги, где ныне покоится прах этого прославленного воителя? Каждый лишил его ЖИВОТА?..

Давно бы надо сбросить обвинение со всех вместе взятых славян за верность научным озарениям как ОГУЛЬНОЕ. Не переставая клеймить их позорным назвищем (узколобыми) - это равно, что за преступление двух – трёх дружинников Олега подвергать репрессиям весь народ нынешней Евразии и далеко от её этнических границ.

Носители вошедшей нам в гены веры не выступали за многобожество, - они утверждали многодушество. В их умных глазах всё, что оказывало себя, имело полное право быть КТО. Одушевлённым.

Сведение для всё принимающих на веру, профанов. Местоимение ЧТО выведено искусственно из КТО. Оно и сбило всех с толку. Началось разделение на тех, кто должен охранять закон, и на тех, кто будто бы – ничто. Сырьё.

Поразмышляем, с чем столкнёмся? Не освоим практически древлянское происхождение естественно–научное мировоззрение – останемся без последнего дерева,- бескорыстного поставщика самого угодного для нас духа – кислорода. Чьим духом воспользуемся, чтобы жить да жить, сквозь годы мчась? Умрём – кто нас, бездыханных, то есть, лишённых духа, одухотворит?

Истина: цена лесу – наша жизнь. Вычитание из леса деревьев в обход продревлянской науки мало сказать, что оно чревато. Нынче в городах из-за нехватки хвойной зелени (её должно быть по 0,3 га на душу населения), люди уже живут на 15 лет меньше.

Исполняющий обязанности древлянина.

ПРИЛОЖЕНИЕ

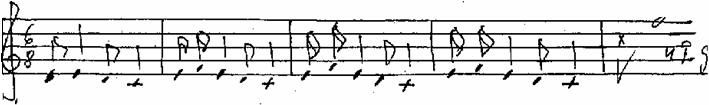

НОВОЛЕТЬЕ. Заклинание ВЕСНЫ.

Фольклорный обряд

К гаику выходят группы детей с разных сторон.

Первая группа (поют):

Кулик - весна, на чём пришла? Гу!

На кнутике, на хомутике! Гу!

Бросай сани, бери воз,

Мы поедим на извоз. Гу!

Весне поклониться, из ручья напиться. Гу!

Вторая группа (поют почти одновременно):

Ой, кулики, жаворонушки. Гу!

Кулик, кулик! Закликай зиму,

Отпирай весну, тепло летечко. Гу!

Говорят по очереди:

Приди к нам, весна, с радостью,

С великой к нам милостью!

С рожью зернистою,

С пшеницей золотистою,

С овсом кучерявым,

С ячменём усатым,

Со просом, со гречею,

С калиной - малиной,

С чёрною смородиной,

С грушами, с яблочками,

Со всякой садовинкой,

С цветами лазоревыми,

С травушкой-муравушой!

(Две группы двигаются навстречу друг другу. Затем встают в пары и двигаются вперёд. Поют по-очереди).

(Первые голоса):

Жавороночек мой,

Вынеси два ключа,

Два ключа золотых,

Чтобы зиму замкнуть,

А весну отомкнуть.

(Вторые голоса):

Жавороночек мой,

Вылети за моря,

Вынеси два ключа.

Два ключа золотых,

Чтобы зиму замкнуть,

А весну отомкнуть.

(Выбегает дети из младшей группы с песней):

Жаворонки прилетели,

Весну красну отомкнули,

Серы снеги покатились…

(Все кричат):

Синички-сестрички,

Тётки-чечётки,

Краснозобые снегири,

Щеглята-молодцы,

Воришки-воробьи,

Вы на поле полетайте,

Вы на вольной поживите,

К нам весну скорей ведите!

(Выпускают птиц)

Дети выбегают ручейком.

1. Весну пора звать, зиму забывать, ой, лё -ли, лё-ли, зиму забывать

2. Зиму забывать, лето дожидать, ой, лё-ли, лё-ли, лето дожидатъ.

3. С рожью зернистой, с пшеницей золотистой.

4. С калиной, малиной, с красною рябиной.

5. С травой-муравой, с водой ключевой.

(Выстраиваются полукругом на сцене)

Все (кричат):

Жаворонок, жаворонок! На тебе зиму, а нам дай лето!

На тебе сани, а нам телегу!

(Завивают "капустку" - весенний обрядовый хоровод)

1. Ай, весна красна, где же ты была? Ай, люли-люли, где же ты была?

2. В лесу зимовала, дожди собирала.

3. Цветы заводила, капусту садила.

4. Ай, весна красна, что ты принесла?

5. Старым старикам по тенёчику,

6. Малым детушкам по яичишку,

7. Красным девицам по перстенёчку.

8. Ай, весна красна, всем ты так мила!

(Общий поклон. Уходят с закличкой).

Все (поют):

Весна-красна, ты к нам пришла

На кнутике, на хомутике,

На лазоревом цветке,

На зелёном листке.

Одинцово. Для Черепанова Л.С.

Составили: Пухнаревич Г. А. и

Авдонина Л.Д.

1 сент. 2004 года

Весна красна

Л.Курносова,

зам. Директора по воспитательной работе Дубровской средней школы Пензенской области.

Ведущий. В народе долго жило это поверье. Считалось, что с мартовской оттепелью (22 марта) на день сорока мучеников из теплых стран прилетают к нам разные весенние птицы. Сорок разных птиц и первая из них — жаворонок! На этот праздник крестьяне обычно пекли особенные булочки — хлебные жаворонки. С раннего утра к дымку, густо палившему из труб, к запаху талого снега примешивался аромат свежего хлеба . И была у всех настоящая радость. Жаворонки выходили румяные, горячие, вкусные, на крылышках весну несущие. Дети их кушали да песни пели, всех с весной поздравляли, всему радовались. (Появляется группа детей. Они исполняют народную песню о наступившей весне, о ее приметах, о поющих жаворонках.)

Жаворонки, прилетите,

Студёну зиму унесите,

Теплу весну принесите:

Зима нам надоела,

Весь хлеб у нас поела!

Жаворонок, жаворонок!

На тебе зиму, а нам лето!

На тебе сани, а нам телегу!

Жаворонушки!

Прилетите к нам, да принесите нам

Жаворонушки!

Нам весну красну да красно летеце.

Нам зима-то надоела,

Много хлебушка поела,

А воды-то попила, да три колодезя.

Всю куделю перепряли,

На мотушки пермотали,

На базарик пертаскали,

За копейки продавали.

За копейки продавали,

Детям хлеба покупали.

Жаворонушки.

(Ребята водят хоровод, напевая веселую народную песню.)

Вот уж зимушка приходит,

Белоснежная проходит.

Люли, люли, проходит! (2 раза).

Прощай, саночки, конечки,

Наши зимние дружочки,

Люли, люли, дружочки (2 раза).

Снег и холод прочь уводит.

Весну красную приводит,

Люли, люли, приводит! (2 раза).

Прощай, зимушка-старушка,

Ты, седая, холодушка,

Люли, люли, холодушка (2 раза).

Согласно нашей задумке, в школьном празднике принимают участие сразу несколько классов. Поэтому каждый исполнительский номер — это выход нового и своеобразного коллектива. Это совершенно новая нотка и цвет в палитре праздника весны. В конце мероприятия можно будет оценить успехи ребят, их вклад в общую радость. Сделать памятные подарки отличившимся. (Под музыку на классную сцену выходит группа крестьянских детей. Исполняются весенние частушки.)

Скок, поскок.

Молодой дроздок,

По водичку пошел,

Молодичку нашел.

Молодиченька

Невеличенька:

Сама с вершок,

Голова с горшок!

Ерёма, Ерёма,

Сидел бы ты дома.

Строгал бы ты стружки.

Ребячьи игрушки.

Твоя сестра пряха,

По ниточке пряла,

Моточки мотала,

В коробочки клала.

Ванюшка бедный,

Нашел кувшин медный,

Пошел по водицу,

Нашел рукавицу.

Эх, топни нога,

Топни правенькая.

Я пойду плясать,

Хоть и маленькая.

Пойду плясать

По соломушке,

Раздайся народ,

На сторонушки.

(Исполняется песня "Весна красная".)

Весна красная,

Теплое летечко,

Ай, люли-люли,

Теплое летечко.

Вот пришла весна,

Весна красная,

Ай, люли-люли,

Весна красная.

Принесла весна

Золотые ключи.

Ты замкни, весна,

Зиму лютую.

Отомкни, весна,

Тёпло летечко,

Ай, люли-люли,

Тепло летечко.

Ведущая. Все соскучились по весне? Как нам быть? А вот как! Теперь вы это сами знаете! (Ребята громко призывают в гости Весну красну).

Приди к нам, Весна,

Со радостью,

Со великою к нам

Со милостию!

(Выходит Весна красна.)

Дети. Ох, ты, матушка Весна!

Ты нам радость принесла?

Весна. Принесла я вам весну,

Красным девкам сухоту,

Добру молодцу печаль.

Дети. Весна красна,

Что-то нам принесла?

Весна. Соху, борону

И кобылу ворону,

Солнца клочок,

Соломки пучок,

Хлебушка краюшечку

И водицы кружечку!

Дети. Весна, где бывала?

Весна. В лесу зимовала,

Огород городила,

Капусту садила,

Цветы заводила.

Дети. Весна красная долгожданная!

Где ж ты долго так бродила?

Весна. С зимою лютою

Повстречалася,

Растопила её сердце хладное,

Напоила землю матушку!

Дети. Пришла мать. Весна красна!

Весна красна, дни теплые!

Добры кони в луга пошли,

Красны девки на улицу вышли...

(Исполняется такая народная песня.)

Благослави, мати.

Весну закликати.

Рано, рано,

Весну закликати.

Весну закликати,

Зиму провожати,

Рано, рано,

Зиму провожати.

Зимочку в возочку,

Летечко в челночку.

Рано, рано,

Летечко в челночку.

Благослави, Боже,

Па взгорочку сести,

Весну загукати,

Летечко отмукати,

Зиму замыкати:

Летечко тепленько,

Зима студеная.

Летечко в каточку,

Зима в полозочку.

(Выходит новая группа ребят. Все пускаются в хоровод.)

Приди к нам, весна,

Со радостью!

Со великою к нам

Со милостью!

Со рожью зернистою,

Со пшеничкой золотистою,

С овсом кучерявым,

С ячменем усатым.

Со просом, со гречею,

С калиною-малиною,

С черною смородиною.

С грушами, со яблочками,

Со всякою садовинкой,

С цветами лазеревыми,

С травушкой-муравушкой!

(Все берутся за руки и, кружа хоровод, поют.)

Благослави, Боже.

Благослави,

Нам весну зачати,

А зиму проклясти!

Он, весна, красна,

Тепло летечко!

Что нам вынесла?

Короб житушка,

Два — пшенички,

Малым детушкам —

По яичушку,

Красным девушкам —

По перстенечку.

Молодым молодушкам —

По детинышку.

Старым старушкам —

По рублевику.

Ведущая. А сейчас я загадаю загадки. А ну, кто отгадает?

• Прилетела пава,

Села на лаву,

Распустила перья

Для всякого зелья. (Весна.)

• Была белая, да седая,

Пришла зеленая, молодая. (Зима и весна.)

• Старый дед, ему сто лет,

Мост намостил во всю реку,

А пришла молода —

Весь мост размела. (Мороз и весна.)

• Живет — летит, умрет — бежит. (Снег.)

• Зимой греет, весной тлеет,

Летом умирает, осенью оживает. (Снег.)

• На дворе горой,

А в избе — водой. (Снег.)

• Летит — молчит, лежит — молчит,

Когда умрёт, тогда заревёт. (Снег.)

• Всю зиму смирно лежит,

А весною убежит. (Снег.)

Ведущая. Всем желаю весеннего настроения на весь год! (Вручаются подарки, все приглашаются на чаепитие.)

* * *

Юноши, мужчины садятся в круг. Братчина ходит из рук в руки. Перед приложением к братчине каждыи произносит русскую пословицу или чью-то, из фольклора какого-то народа.

Русские пословицы:

Знание леса - первей всех.

Лес не говорит,да много доброго творит.

Дерево немо ,а вежеству учит.

Дудет лес- будет вода,будет вода- будет хлеб,будет хлеб- будет жизнь*

Лес воспитывает нас своей жизнью БЛАГОЧЕСТИЮ, МИЛОСТИ, ЩЕДРОСТИ, БЕСКОРЫСТЬЮ.

Выращивать лес- горе,не выращивать- вдвое.

Любовь леса объемлет нас.

Лес к нам с милостью, мы к лесу с лихостью.

Любить лес - помогать лесу.

Лес срубить - не спасенье нажить.

У кого леса мало, у того ума не бывало.

Тот без нужды живёт, кто лес бережёт.

Нужда научит лесу потакать.

Велик лес людской жалью.

В лесу очью диво совершается.

Тень для дерева то же, что оковы для человека.

Дерево – знак благостного союза земли и неба.

Что человек не любит, то он и не знает.

Стезю указывает не разум, а чувство.

Не идеей, а чувством увлекают людей.

Изречения:

Все блага от живого леса – ДАР. От этого слова по закону перевёрнутых слогов – корень РАДОСТИ.

Кислород леса – животворящий дух.

Коротки ножки у хлеба, а убежит – его не догнать. Вот о чём сказка под названием «Колобок».

Бессмертие Кащея закончилось со смертью его личного дерева.

Василиса Прекрасная в гостях у свёкора со свекровью творила НООСФЕРУ.

Имя «Иван» - то же, что и ива. Дерево. Женский вариант – Ева.

Зелёные растения уменьшают шум в два раза. Настолько они избавляют от гипертонии, потери слуха, нервных расстройств.

Слова для ведущего (жреца):

Да обможет нас лес!

Да ублажит он всех!

Строки из писем

Уважаемый Лев Степанович!

В качестве пособия Вами предлагается книга «Живи», которую, безусловно, можно рассматривать и принимать как один из литературных источников, передающих в интерпретированном содержании опыт народов России взаимоотношений с природой и способствующих улучшению методического обеспечения всех существующих образовательных программ, реализуемых в рамках Программы развития воспитания в системе образования России на 2002 – 2004 годы.

Управлением воспитания и дополнительного образования детей и молодёжи Минобразования Россиисовместно с Отделом повышения квалификации и учебных заведений МПР России в 2001 году книга «Живи» была распространена в сфере дополнительного образования детей.

Минобразование России благодарит Вас за неравнодушное отношение к проблеме воспитания и предоставленную возможность использования книги «Живи» в педагогической практике образовательных учреждений России.

* * *

За что нужно молиться на дерево

На листочке гаика зелёного цвета, под рисунком дербника:

Один гектар Подмосковного леса за год выдаёт в среднем 3,7 килограмма живых антибиотиков.

За то же время один гектар смешенного леса выделяет от 21-го до 30

тонн кислорода.

Кислород лесного происхождения превосходит океанский тем, что он ионизирован.

Под защитой лесных полос урожай пшеницы на 3-4 процента выше. Потребность вдыхать кислород для одного человека на сутки во время работы до 1,3 килограммов, неработающего - 0,5 килограмма.

Взрослое дерево в течение суток даёт 0,3 килограмма кислорода. Для дыхания одному человеку нужно пять деревьев.

Загазованность снижает естественную отдачу, кислорода в десять раз. Для дыхания требуется три гектара на одного человека.

На листочке гаика синего цвета под рисунком выгнутой из обгоревшего прута молекулы углекислого газа - СО2:

Один лесной гектар в течение года избавляет нас от 27-43 тонн углекислого газа, виновника парникового эффекта.

Из-за задымлённости дети рождаются с хрупкими костями, умственно слабыми, с низким врождённым иммунитетом.

Рыбы утрачивают способность размножаться.

Сокращается сбор пшеницы на 20-60 процентов, содержание в ней белка ниже на 25-35 процентов.

На листочке гаика голубого цвета под знаком дождя:

Две трети атмосферных осадков - от испарения хвойно-лиственных деревьев.

один гектар леса обеспечивает до 450 миллиметров годовых осадков.

Лесная полоса на нивах увлажняет воздух в шесть раз больше, чем арык такой же ширины.

Для силуэта человека:

Б л а г а о т л е с а. Улучшается деятельность головного мозга. Его нижний придаток (гипофиз) больше вырабатывает кортикотропидов (гормонов). Кортикотропиды побуждают лучше работать белки пептиды - носители памяти. У кого хорошая память, у того более продуктивное мышление. Сокращается срок усвоения учебного материала.

За регулярное уклонение от прогулок в лесу аптеки взимают с людей штрафные две марки в виде платы за рецепты.

Замечания

Геобиоистория нашей планеты в кабинетах биологии средних школ представлена без начального этапа.

Нет картины выбивания космическими лучами кислорода из воды.

Не показано образование из кислорода озона – его спасительного зонта. Не дано увидеть в последующих этапах зависимости развития всего живого от лесного кислорода. Между прочим, его в нашей атмосфере 60 процентов, океанического происхождения 40 процентов. Для дыхания более угоден лесной кислород: ионизированный (со знаком минус) и насыщенный фитонцидами. Наше тело с положительным зарядом. Минимальным. Разноимённые заряды, как известно, притягиваются. Потому в лесу легче дышится.

Славяне о лесе

Лес не говорит, да много доброго творит.

Дерево немо, а вежеству учит.

Всякие дары от леса – в долг нам.

Тот без нужды живёт, кто лес бережёт.

У кого лесу мало, у того ума не бывало.

Сделай сам

Описание нагрудного знака единства растительного мира и человека.

Его изображение соответствует букве Ж древнерусской азбуки. Её цвет - зеленый в.центре З0-летого круга. На обороте: ГОЙ ЕСИ. Диаметр круга не более 12 мм.

Слово науке.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., Прогресс, т.1, с.427. С авестинского гой -ЖИЗНЬ. Он же на прародине восточных славян – ЛЕС. От ГОЯ был в ходу глагол ГОИТЬ - радушно встречать, милостиво устраивать у себя на постой, выказывать расположение и т.д. Кто принимал услужение, - мог ГОИТЕ... Что делать? Начальная согласная в ГОИТЕ (г) у нас не могла остаться в стороне от преобразовывающего чередования типа ГОРЛО - ЖЕРЛО. ГОИТЕ превратилась в ЖИВИТЕ.

Из ГОЯ же образовались ЖИВА (позднее - НИВА), ЖИТО (немолотое зерно), ЖИВОТ (жизнь) и ЖИВЕЦ - отросток ветви, а также ЧЕЛОВЕК (!)

Так что же провозглашалось в "гой еси"? Единство растительного мира и ЧЕЛОВЕКА (биоценоз). В древнерусской азбуке буква Ж изображалась в виде дерева и читалась: ЖИВИ! (Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. М., Наука, 1988, с.703).

Описание нагрудного знака лесного слова ПРИВЕТ.

Зелёная ветвь, в неё вписна выделенная тонкой чертой внизу приставка приближения ПРИ - три современных буквы, последревнерусский корень ВЕТ под тонкой квадратной скобкой. Длина фона (ветви) до 18 мм.

Научное обоснование

В "Повести временник лет" киевского монаха-летописца Нестора написано, что после схождения славян с Карпат на восток поселившиеся среди деревьев стали называться ДРЕВЛЯНАМИ. Как они воспринимали ветви деревьев? Как протянутые к ним руки. А для чего? Чтобы защитить их в зной - от солнца, в ненастье - от дождя. На языке того времени - ПРИВЕТИТЬ. И что вошло в обычай? Так жe, как дерево, творить добро людям. При встрече подавать им ВЕТВЬ-ОБЕРЕГУ. Сначала - заготовленную впрок, а позже - в отглагольном существительном с приближающей приставкой в приВЕТе. Знаком просьбы помириться была ветвь маслины. Кто удостаивался ВЕТВИ благородного лавра за успехи, тот считался ЛАВРИАТОМ, с течением лет - ЛАУРЕАТОМ. Ветвь дуба вручалась победителям, она означала высшее признание за геройство – славу. И, само собой, что в этикетном приветствии лесного происхождения никто не усматривал намёка на фамильярность. Как нынче.

Слово науке: ветвь - только древнерусский корень, он в словах:"привет", "ответ","завет",”навет”, “вещание”, “вече”. См. Фасмер - М. Этимологический словарь русского языка, т.1.М., Прогресс, 1986, с.305

Описание нагрудного знака единства растительного мира и ЧЕЛОВЕКА – этикетного, тоже лесного слова «ЗДРАВСТВУЙТЕ».

Зелёная крона белоствольной берёзы, внизу её ствола - современная красная буква 3, ниже и правей её - наложенные на золотые корни, также золотые древнерусские буквы ДР и далее красные современные буквы АВСТВУЙ. Общая длина "здравствуй" - до 18 мм.

Что утверждает наука.

СЪДРАВСТВУЙТЕ предшествовало нынешнему ЗДРАВСТВУЙТЕ. Как можно увидеть, оно начиналось с приставки С. Она равнозначна древнеиндийскому SU (хорошо). Праславянское слово Sъdorvъ означало всё появившееся на свет "из хорошего дерева". (Фасмер M. Этимологический словарь русского языка М., Прогресс, т.2, c.90). Это свидетельствует, что в представлениях восточных славян не существовало границы между растительным миром и ЧЕЛОВЕКОМ. Признавался биоценоз.

Приверженцы народной этимологии - науки о происхождении слов утверждают, что от корня dorvъ образованы слагаемые ДРЕВА ЖИЗНИ: “держава” (жена) и носитель мудрости (муж). "Здравствуйте" (что делайте?) - глагол повелительного наклонения. Использовался он в заклинании быть достойным лесного существа (дерева - бога) как физически, так и нравственно. Не суетиться. Не искать покровительства и почестей. Не сетовать на судьбу. Ни перед кем не падать ниц.

Пожелания здоровья в этикетном слове «здравствуйте» нет. Оно больше подходит для прощания.

В народе говорят: «Паралич разбил». Был человек целым (до инсульта), потом перестал владеть рукой, ногой, языком… «Разрыв» сердца… Сердце было целым – перестало быть им. «Бок ломит». Быть боку проломленным… и т.д. «Собирал» всё воедино (вылечивал) целитель.

Кто был целым, тот и здоровым.

Корень -цел- в слове «поцелуй». Он являлся жестовым заклинанием не болеть, быть в целости-сохранности, и только.

Велик лес людской жалью.

Нужда научит лесу потакать.

Столько благ творит лес, но кто считает, что он - бог?

Язык дерева – не жесты, не мимика, - его жизнь. Она в научение нам.

Описание нагрудного знака полезностей сообщества деревьев

разных пород с объединяющим названием РАЙ.

На РАЙДУ (болотную иву), на РАИНУ (пирамидальный тополь) и на РАЙ - ДЕРЕВО (на пахучий тополь - осокорь) наложены древнерусские буквы РАЙ. Длина изображения - 14 мм.

С научной точки зрения.

Ещё когда было замечено, что каждая ветвь источала особенный дух. Позже наука открыла, что он содержит в себе кислород.

Что установили наиболее "смысленые"? Только от живой ветви (не горящей) может исходить ЧИСТЫЙ ДУХ - без раздражающе неприятных примесей. Втянули его в себя - и оДУХотворились. Приобрели производную от ДУХа - ДУШУ.

Дым от горящей ветви воспринимался за НЕЧИСТЫЙ ДУХ...

В лесу у нас улучшается зрение, возрастает количество гемоглобина, усиливается боевитость наших защитников лейкоцитов, наш организм покидают окисляющиеся шлаки, в крови образуется витамин С… А увеличивается ли интеллект? Да. И приходят в движение чувства. В сосняке хочется веселиться, в березняке жениться, в ельнике удавиться. Нам грустно. Но грусть - самое умное чувство.

Не остаётся неизменной также наша нравственность. Среди лесного царства мы забываем о своих эгоистических интересах. И делаемся сами собой. Добрее За рай надлежит нам признать лес. И вести себя в нём подобно АНГЕЛАМ, помнить, что там, где исчезает ЖИЗНЬ в виде деревьев, там остается ОБНИЗ - по-древнерусски АД.

Откуда взялось верование, что рай только на небе? Об этом - Афанасьев А. Народ-художник. М., Советская Россия, 1966, с.170: "В древности дождевые тучи (на Руси- Л.Ч.) уподоблялись деревьям с ветвями «обращенными вниз, к земле, а корнями простирающимися до третьего неба».

* * *

Ищи в лесу прибыли, да не доводи лес до гибели!

В лесу надо быть открытым для ОЩУЩЕНИЙ. Внять - как вам дышится. Отметить для ceбя - какой вокруг запах...

И свежесть воздуха, и запахи сольются у вас в одно притягательное ЧУВСТВО. Оно "включит" в работу РАССУДОК. И что он выдаст? ЛЮБОВЬ ЛЕСА ОБЪЕМЛЕТ ВАС. Она без какого-либо расчета. Ни к чему не обязывает. За что должна приниматься? За ДОБРО. А чем за него платят думающие люди? ДОБРОМ. В этом случае, ЛЮБОВЬЮ. Любить – означает помогать. Любишь лес – помогай лесу выжить – основе биоразнообразия и там, где лес ныне не растёт.

Мало познавать лес по картинкам и в музеях. ОТ ГЛАЗ НЕВЕЛИКА ПОЛЬЗА, ЕСЛИ ЧУВСТВА НЕ РАЗБУЖЕНЫ. Вне леса не усвоить, что ЛЕС -УЧИТЕЛЬ БЛАГОЧЕСТИЯ, МИЛОСТИ, ЩЕДРОСТИ и БЕСКОРЫСТИЯ.

Автограф Л.М. Леонова,

воспроизведённый в отчётной статье Л.С. Черепанова о встрече с Л.М. Леоновым.

(Газета «Красноярский комсомолец», 19 июля 1980-го года).

Дорогой Лев Степанович,

Спасибо за присланную мне отчётную статью о нашей лесной беседе у меня в Переделкино. В ней нет украшательской мякины и много дельных в упор поставленных вопросов о кровных нуждах нашего русского леса.

Дай Бог, чтобы статью Вашу прочли в инстанциях повыше, хотя сомневаюсь, что были бы сделаны из неё практические выводы. Наверно, эту бедную русскую клячу будут гнать по прежнему в три кнута, пока в изнеможении (она) не рухнет на колени.

Нынче лес наш работает на полный износ и помимо мощи лекарств требуется ласка сверх того, чтобы он немножко окреп и приподнялся, хотя бы не в той степени, как раньше.

Во всяком случае я высоко ценю Ваш труд, одержимость Вашу и преданность лесному делу.

Ещё раз спасибо.

Леонид Леонов.

Что может фольклор

(О книге Л.С Черепанова «ЖИВИ». М., Наука, 2001, уч. – издат. листов 55, тираж 4700).

Экологических истин предостаточно. Чего не хватает? Таланта донести их до народа. Давно стало явью то, что экология существует сама по себе, народ сам по себе. Смычки между экологией и народом нет. Это факт. И появился он потому, что в усилиях экологов только одно: как можно больше расширить преподавание экологии, не озабочиваясь, чем оно оканчивается.

Налицо – заурядная накачка современных школьников информацией, по большей части для специальных учебных заведений. Обычные реалии остаются далеко в стороне. Человек с его превосходными способностями усваивать все, без чего он не может обойтись, низведен до положения компьютера. Народных воспитательных традиций будто не существует. В частности, о прямых зависимостях человека от леса говорится вскользь. И, главное, не так, как необходимо в наши дни. Ниже требований успешно развивающейся этнопедагогики.

Школьник обречен действовать, как робот: бездушным существом, всем чужим и, естественно, безучастным к нуждам Родины.

Так не только у нас, но и за рубежом: в Европе и Америке. Но это не должно никого утешить, ибо последствия издержек в воспитании обращают в заложников будущих катастроф всех без исключения. Под угрозой существование всего человечества.

Имеется ли выход из столь кризисного положения?

Нельзя сказать, что фольклор – приложение к культуре восточных славян, он в сердцевине ее поучительной культуры. Не повествует, а почти наглядно изображает картины умной жизни. Его образы и сюжеты – с богатейшим философским смыслом, они шире и ярче иных научных трактатов. И никем не записанному фольклору уготовано не присутствовать, а жить не только в генетической памяти народов.

Автором «ЖИВИ» убедительно доказано, что только на стыке фольклора и экологии возможны позарез необходимые нам обретения.

Следует особо выделить в «ЖИВИ» следующее утверждение великого русского физиолога И.М, Сеченова: «ВОСПИТАНИЕ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ С ОБРАЩЕНИЯ К ОЩУЩЕНИЯМ И ЧУВСТВАМ». Обращения к РАССУДКУ, как в наших школах, мало что дают. Жизненно необходимые сведения не заглубляются в подкорку, поэтому они, удручающе голые, не становятся побуждающей энергией для общественно полезных поступков, отскакивают от думающего органа, как сухой горох от стенки.

Назначение РАССУДКА известно: обобщать ОЩУЩЕНИЯ и ЧУВСТВА. Его роль в осуществлении волений чрезвычайно значительна и без запасов ОЩУЩЕНИЙ, а также ЧУВСТВ. Но не может быть достаточно полноценной.

Воспитывать и образовывать, перескочив через первые ступеньки познания, ведущие к высотам РАССУДКА (через ОЩУЩЕНИЯ и ЧУВСТВА), все равно, что носить воду в решете. В результате имеем то, что имеем. Горят кедрачи Приморья, Якутии, Прибайкалья - по всей Сибири. Дым от подожженных торфяников, окружив столицу, в одно лето покрыл север Европы вплоть до Берлина. Гибнет невосполнимое биоразнообразие в Австралии, Индонезии, на юге Франции. Вот уж у кого много денег, их хоть лопатой греби: у США. На них можно купить лучшую технику, нанять высококвалифицированных пожарных. Но и у американцев то же, что у нас. Точно также гуляет по лесам красный петух.

Знания у нас на положении отраслевых ведомств. Они обособлены. Не соприкасаются…

Конечно, нужна специализация. Кто против? Но не должно быть и противников сведения знаний воедино. На этом направлении «ЖИВИ» Л.С. Черепанова – уникальная книга. Она вобрала в себя огромное количество научных сведений институтов РАН: Русского языка, Славяноведения, Археологии, Леса…

Не поспорить, лес действительно главный средообразующий фактор. Но не только. На страницах «ЖИВИ» он предстает по-новому. Не просто, как кладезь древесины. К общей беде действительность такова. Давальческие возможности леса не бесконечны. Из-за бессистемных рубок, пожаров и кислотных дождей наша зеленокудрая планета Земля, по подсчетам ученых, уже через тридцать лет, если не произойдут позитивные сдвиги, окажется просто-напросто лысой. И заявит о своем существовании проблема ЧЕМ ДЫШАТЬ. У леса для очеловечивания тех, кто опорожняет лесные гектары, не счесть сколько возможностей. Отныне, после выхода в свет «ЖИВИ», в трех соснах могут заблудится только окончившие школы и вузы без ОЩУЩЕНИЙ и ЧУВСТВ: начального образования при своих родителях. Лес – трудно постижимый объект? Его жизнь сложна? Не везде одинакова, от чего только не зависит? Да, это так. И уже поэтому он не должен быть обойден нашим вниманием. Запомним, что гласит народная мудрость: «ЗНАНИЕ ЛЕСА – ГОЛОВА ВСЕМ ЗНАНИЯМ». Лесные уроки нужны всем подряд. И лесникам, прекрасно наученным сажать лес, пилить его поперек, потом повдоль или на балансы для бумажных фабрик., но трагически бессильным перед лесными пожарами.

По существу – лес строит ЖИЗНЬ. Притом, не отдельно от нас. Мы все, дышащие, обязаны лесу своей жизнью, что великолепно осознавали земляне – первожители. Что свидетельствует об этом? В древнерусской азбуке буква «Ж» изображалась в виде дерева. Не случайно и то, что Л.С. Черепановым она взята для обозначения сказа от имени дерева (на верху – ветви, внизу - корни). Читать ее полагается как глагол повелительного наклонения: ЖИВИ!

Весьма выразительно построение рецензируемой книги: от «корней» до последней, сорок третьей «ветви». Читателям предоставлена возможность взбираться вверх, к знаниям леса, вслед да классиком русской литературы, автором «Русского леса» Л.М. Леоновым по «ветвям», как по плечам бессмертных корифеев: великого собирателя сказок Афанасьева, превосходного знатока золотых россыпей великоросских слов Даля, к сожалению, далеко не известного всем большого лесного знателя Морозова, знаменитого исследователя язычества древней Руси Рыбакова, открывателя исторических основ русских сказок Проппа, а также других деятелей не только отечественной науки. Помогали Л.С. Черепанову создать этико-экологическое повествование Трубачев, Умеров, Исаев, Сухих – выдающиеся филологи и лесники.

Особое удовлетворение в фундаментальной книге «ЖИВИ» вызывает искренность автора, сыновнее преклонение перед русской дохристианской культурой, содержащей в себе в себе важнейшие сведения для заблаговременного предотвращения катастроф в связях человека с природой, взволнованное возвращение к восточнославянским истокам.